代表挨拶

心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会

代表 中谷 武嗣

1997年の臓器移植法成立に伴い、脳死下での臓器移植を実施するために、各臓器において施設の認定作業が進められた。その中で心臓移植に関しては、東京女子医科大学と、大阪大学および国立循環器病研究センターがチームとして選定された。臓器移植法に基づく第1例目の心臓移植は、1999年2月に施行され、同年内に3例施行された。その後、心臓移植施行例は年間5例から10例前後にとどまっていた。

脳死下提供での臓器移植が始まったことより、肝臓移植においては実施施設の拡大が行われた。これを受けて、2001年3月に移植関係学会合同委員会の森会長から篠山重威日本循環器学会理事長兼心臓移植委員会委員長に、心臓移植においても実施施設拡大を検討するよう示唆があった。これを受けて、心臓移植に関連する学会に呼びかけ、同年7月30日に心臓移植関連学会協議会が発足した(発足時;参加学会・研究会:日本循環器学会、日本小児循環器学会、日本心臓血管外科学会、日本移植学会、日本胸部外科学会、日本心臓移植研究会(現:日本心臓移植学会)、代表:篠山重威(日本循環器学会世話人))。

その後、改正臓器移植法が2010年7月に施行され脳死下での臓器提供が増加し、移植実施数も増加した。同時に心臓移植希望者も増加し、この結果、補助人工心臓装着による待機者が増加し、待機日数が大幅に延長した。そのような中で、心臓移植は2019 年には84 例(うち小児17例)施行された。2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響でそれぞれ54例、59例に減少したが、2022年は新型コロナウイルス感染症に伴う重症化率や致死率が低下したこともあり、脳死臓器提供数が増加し、心臓移植実施数も79例と再び増加に転じ、2023年には過去最多となる115例、2024年にも111例が実施されている。

脳死下提供での臓器移植が始まったことより、肝臓移植においては実施施設の拡大が行われた。これを受けて、2001年3月に移植関係学会合同委員会の森会長から篠山重威日本循環器学会理事長兼心臓移植委員会委員長に、心臓移植においても実施施設拡大を検討するよう示唆があった。これを受けて、心臓移植に関連する学会に呼びかけ、同年7月30日に心臓移植関連学会協議会が発足した(発足時;参加学会・研究会:日本循環器学会、日本小児循環器学会、日本心臓血管外科学会、日本移植学会、日本胸部外科学会、日本心臓移植研究会(現:日本心臓移植学会)、代表:篠山重威(日本循環器学会世話人))。

その後、改正臓器移植法が2010年7月に施行され脳死下での臓器提供が増加し、移植実施数も増加した。同時に心臓移植希望者も増加し、この結果、補助人工心臓装着による待機者が増加し、待機日数が大幅に延長した。そのような中で、心臓移植は2019 年には84 例(うち小児17例)施行された。2020年、2021年は新型コロナウイルス感染症の影響でそれぞれ54例、59例に減少したが、2022年は新型コロナウイルス感染症に伴う重症化率や致死率が低下したこともあり、脳死臓器提供数が増加し、心臓移植実施数も79例と再び増加に転じ、2023年には過去最多となる115例、2024年にも111例が実施されている。

心臓移植施行数の増加に伴い、安全な移植の実施を継続できる医療スタッフの働き方や施設体制の強化、施設間の連携などが望まれるようになり、心臓移植実施における第二施設登録や、Status 1A制度の導入などが進められている。

心臓移植実施施設は、1997年に国立循環器病研究センター、大阪大学、東京女子医科大学の3 施設が認定された。その後、2001年に上述した心臓移植関連学会協議会が発足し、同時に施設認定審議会も発足した。同年9〜11月に新たな認定申請の受付が行われ、13施設から申請があった。2002年初頭より、施設認定審議会で書類審査が行われ、候補の5施設にサイトビジットが行われ、2003年には、4施設を移植関係学会合同委員会に推薦し、認定された(埼玉医科大学、東京大学、九州大学、東北大学)。その後、当協議会代表が今泉勉日本循環器学会世話人に交代となり、協議会事務局を日本循環器学会事務局が担当することとなった。同年9月には、協議会の発展のため、内科系及び外科系委員を同数とすることなり、協議会構成メンバーとして、内科系の日本心臓病学会、日本心不全学会、日本ペーシング・電気生理学会(現;日本不整脈・心電学会)が加わることとなり、世話人も推薦されることとなった。その後、心臓移植に関連する学会・研究会として、日本人工臓器学会、日本臨床補助人工心臓研究会も加わり、それぞれから世話人が推薦されている。

2006年に、埼玉医科大学の機能移転があり、新たに設置される埼玉医科大学国際医療センターでの心臓移植実施について審査が行われたが、認定されなかった。

2009年には、改正臓器移植法が可決され、心臓移植実施数も増加することが見込まれた。このため、新たな施設の認定作業を進めていくこととなり、前記の埼玉医大国際医療センターと、岡山大学(その後辞退)、北海道大学が認定された。また、認定施設の再評価を行うことも、検討課題となった。

この頃、心肺同時移植の実施施設認定が、肺・心肺同時移植関連学会で行われ、2002年に大阪大学と国立循環器病研究センター(その後辞退)が認定され、2011年に東北大学が認定された。しかし、適応判定においては、日本循環器学会の心臓移植委員会の適応検討委員会が、肺移植グループと連携しながら行なっていること、実際の手術においても心臓担当者の役割が大きいことなどより、当協議会が担当すべきとの意見が強くなり、両協議会で検討が続けられた。その後、2016年1月の肺・心肺同時移植関連学会協議会において、心臓移植関連学会協議会が施設認定、適応検討協議を行うことが承認された。その結果、当協議会は、心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会と名称変更が行われ、肺・心肺同時移植関連学会協議会から、内科系及び外科系各1名の世話人の派遣を受けることとなった。その後、新たな心肺同時移植実施施設として、2022年に東京大学が認定されている。

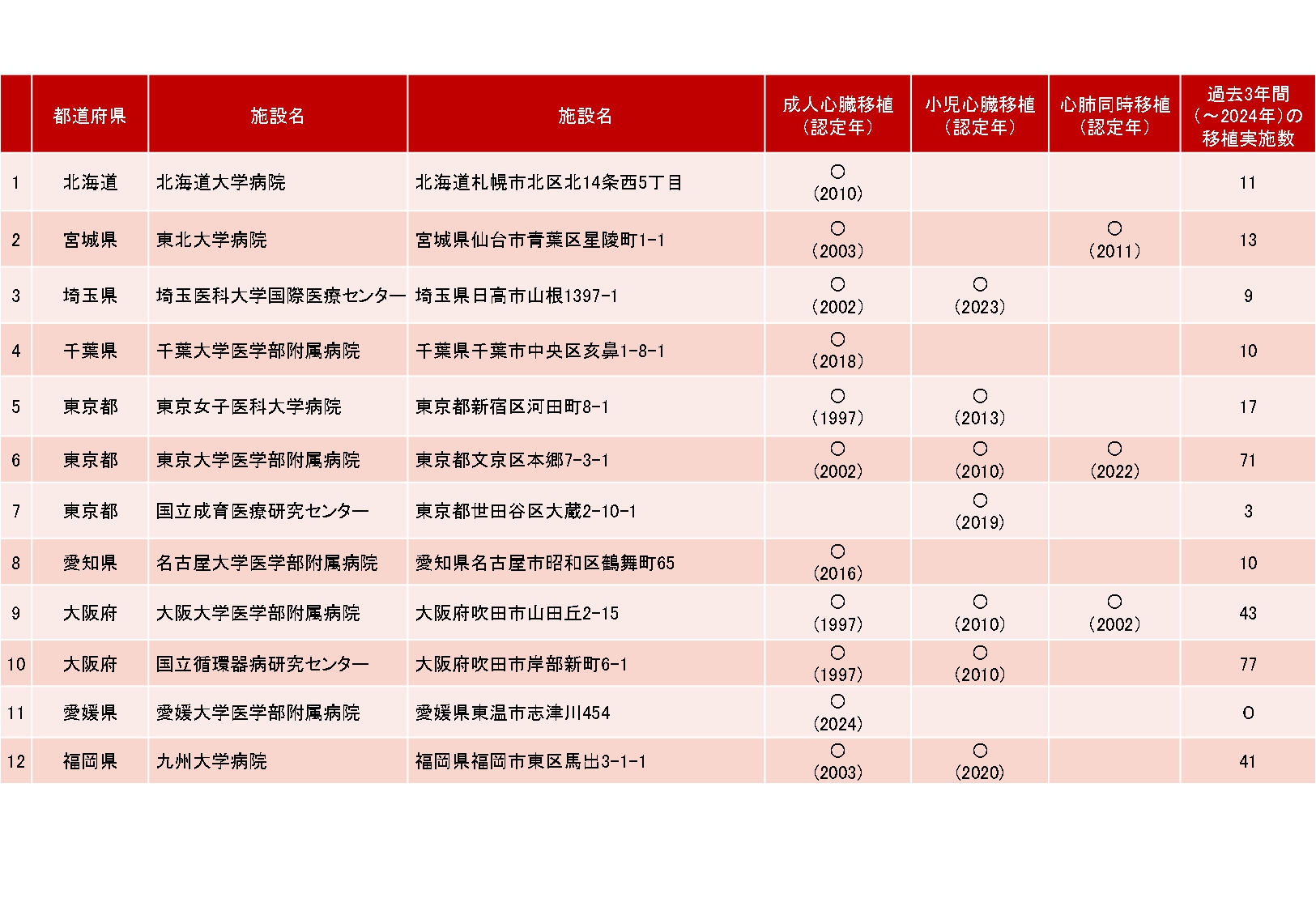

成人心臓移植実施施設としては、2016年に名古屋大学が、2018年に千葉大学が認定された。さらに、2024年には愛媛大学が新たに認定され、現在、成人心臓移植実施施設としては11施設となっている。また、臓器移植法の改正にあわせて2010年に10歳以下の小児に対する心臓移植実施施設として、国立循環器病研究センター、大阪大学、東京大学の3施設が認定された。その後、東京女子医科大学(2013年)、国立成育医療研究センター(2019年)、九州大学(2020年)、埼玉医科大学国際医療センター(2023年)が認定され、現在は7施設となっている。

心臓移植実施数が増加し、実施施設数が増加していく傍ら、施設認定から年数を経ることにより、実施チームの体制が、責任者を含め変化していることに対して、協議会においてチェックが必要と判断されるに至った。このため、5年毎に施設の再評価を行うこととなった。さらに、責任者が交代した場合には、施設体制が大きく変化することもあり、責任者交代の際においても、再評価を行うことが必要と考えられ、2015年から責任者の交代に際しても、再評価を行なっている。その後、2018年からは、代表を中谷武嗣日本移植学会世話人(現:日本心臓移植学会世話人)が、副代表を布田伸一日本循環器学会世話人が担当している。

当協議会は、関連する学会、研究会とともに心臓移植、心肺同時移植における諸問題を検討するとともに、実施施設の認定及び認定後の再評価(5年毎、及び責任者交代時)を行うことで、実施体制面から心臓移植医療が安全に且つ安定して行えるように活動を続けている。

心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会

代表 中谷 武嗣

心臓移植実施施設は、1997年に国立循環器病研究センター、大阪大学、東京女子医科大学の3 施設が認定された。その後、2001年に上述した心臓移植関連学会協議会が発足し、同時に施設認定審議会も発足した。同年9〜11月に新たな認定申請の受付が行われ、13施設から申請があった。2002年初頭より、施設認定審議会で書類審査が行われ、候補の5施設にサイトビジットが行われ、2003年には、4施設を移植関係学会合同委員会に推薦し、認定された(埼玉医科大学、東京大学、九州大学、東北大学)。その後、当協議会代表が今泉勉日本循環器学会世話人に交代となり、協議会事務局を日本循環器学会事務局が担当することとなった。同年9月には、協議会の発展のため、内科系及び外科系委員を同数とすることなり、協議会構成メンバーとして、内科系の日本心臓病学会、日本心不全学会、日本ペーシング・電気生理学会(現;日本不整脈・心電学会)が加わることとなり、世話人も推薦されることとなった。その後、心臓移植に関連する学会・研究会として、日本人工臓器学会、日本臨床補助人工心臓研究会も加わり、それぞれから世話人が推薦されている。

2006年に、埼玉医科大学の機能移転があり、新たに設置される埼玉医科大学国際医療センターでの心臓移植実施について審査が行われたが、認定されなかった。

2009年には、改正臓器移植法が可決され、心臓移植実施数も増加することが見込まれた。このため、新たな施設の認定作業を進めていくこととなり、前記の埼玉医大国際医療センターと、岡山大学(その後辞退)、北海道大学が認定された。また、認定施設の再評価を行うことも、検討課題となった。

この頃、心肺同時移植の実施施設認定が、肺・心肺同時移植関連学会で行われ、2002年に大阪大学と国立循環器病研究センター(その後辞退)が認定され、2011年に東北大学が認定された。しかし、適応判定においては、日本循環器学会の心臓移植委員会の適応検討委員会が、肺移植グループと連携しながら行なっていること、実際の手術においても心臓担当者の役割が大きいことなどより、当協議会が担当すべきとの意見が強くなり、両協議会で検討が続けられた。その後、2016年1月の肺・心肺同時移植関連学会協議会において、心臓移植関連学会協議会が施設認定、適応検討協議を行うことが承認された。その結果、当協議会は、心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会と名称変更が行われ、肺・心肺同時移植関連学会協議会から、内科系及び外科系各1名の世話人の派遣を受けることとなった。その後、新たな心肺同時移植実施施設として、2022年に東京大学が認定されている。

成人心臓移植実施施設としては、2016年に名古屋大学が、2018年に千葉大学が認定された。さらに、2024年には愛媛大学が新たに認定され、現在、成人心臓移植実施施設としては11施設となっている。また、臓器移植法の改正にあわせて2010年に10歳以下の小児に対する心臓移植実施施設として、国立循環器病研究センター、大阪大学、東京大学の3施設が認定された。その後、東京女子医科大学(2013年)、国立成育医療研究センター(2019年)、九州大学(2020年)、埼玉医科大学国際医療センター(2023年)が認定され、現在は7施設となっている。

心臓移植実施数が増加し、実施施設数が増加していく傍ら、施設認定から年数を経ることにより、実施チームの体制が、責任者を含め変化していることに対して、協議会においてチェックが必要と判断されるに至った。このため、5年毎に施設の再評価を行うこととなった。さらに、責任者が交代した場合には、施設体制が大きく変化することもあり、責任者交代の際においても、再評価を行うことが必要と考えられ、2015年から責任者の交代に際しても、再評価を行なっている。その後、2018年からは、代表を中谷武嗣日本移植学会世話人(現:日本心臓移植学会世話人)が、副代表を布田伸一日本循環器学会世話人が担当している。

当協議会は、関連する学会、研究会とともに心臓移植、心肺同時移植における諸問題を検討するとともに、実施施設の認定及び認定後の再評価(5年毎、及び責任者交代時)を行うことで、実施体制面から心臓移植医療が安全に且つ安定して行えるように活動を続けている。

心臓移植・心肺同時移植関連学会協議会

代表 中谷 武嗣